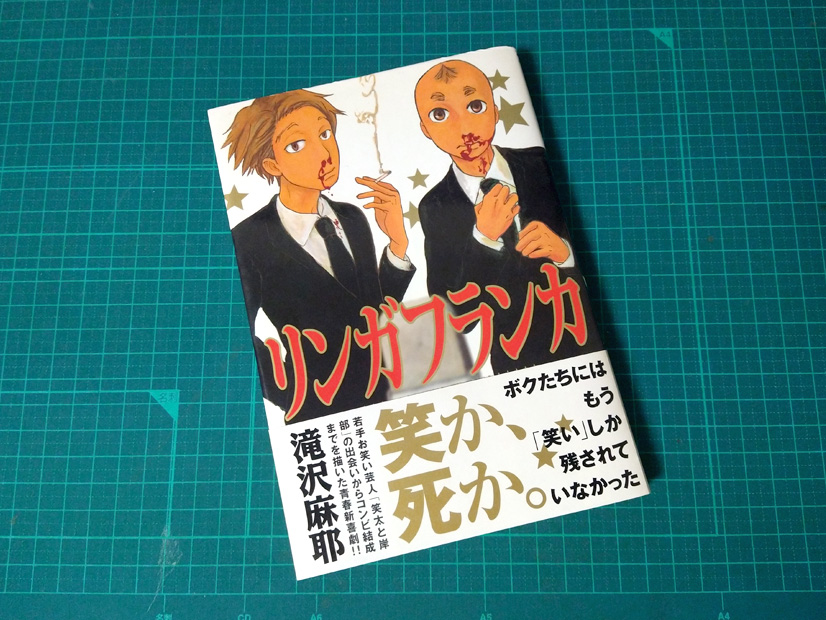

『リンガフランカ』は2004年に講談社の『月刊アフタヌーン』に連載された、芸人が主人公の漫才を題材としたお話で、たぶんこのジャンルではかなり初期に現れた一冊だと思います。

いまでは「お笑い」をテーマにしたマンガはさほど珍しくないですが、初めて読んだときは「お笑い」をマンガにできるのか!?とかなり新鮮でした。

『リンガフランカ』の大まかあらすじ

主人公は名のある落語家の息子の幸福亭笑太。

弟の方が先に二つ目に昇進し、じぶんは落語に見切りをつけてピン芸人をしつつ、実家では肩身のせまい思いをして暮らしています。もちろん売れてません。

ファミレスの隣の席で漫才のネタを読み上げる男、岸部についツッコんでしまったことをきっかけに、そのままお笑いの現場へ連れ去られ(?)、コンビとして漫才の舞台に上がることになります。

その舞台とは、日本一の若手漫才師を決めるお笑いバトル。そんな大舞台になし崩し的に挑むことになり、即席漫才コンビの舞台が幕を開けます。コンビ名もないままに。

読んだときの衝撃

作中に登場する「お笑いバトル」の元ネタはもちろんM-1グランプリ。M-1がはじまったのは2001年で、マンガの連載が2004年なので、まずそのキャッチアップの速さに連載当時は驚きました。M-1の開催はまだ3回目で手探りの時期にあり、知名度もそれほど高くはなかったと記憶しています。

また、マンガで漫才を描くということは、ストーリーの他に漫才のネタも考える必要があるわけで。漫才としての面白さを担保できないと、マンガのストーリー展開もつまずく恐れがあり、「そんなデンジャラスで骨の折れるマンガを描く人がおるんか!?」とかなり衝撃を受けました。

実際その漫才のネタは、普段の出来事が漫才のフリとなりオチにつながったり、劇中劇のような入れ子構造を作っているのにも唸らされました。

さらに、相方の岸部が台本にない無茶ブリを突然ぶっこんで笑太を慌てさせるなど、即興から起こるライブ感や綱渡りの緊張感がうまく表現されているのも読みどころです。

ギリギリの人間たちのドラマ

主人公の幸福亭笑太は、落語家の長男でありながら弟に追い抜かれ、相方の岸部にはいいように振り回され、おどおどして自信がなく、どうしようもない人間に見えるのですが、読み進めるうちに本当に才能がないただのヘタレなのか?と疑問が湧いてきます。

お笑いしか頭にない岸部も、そんな笑太のどこを見そめて相方にしたのか。岸部の過去を知る謎のハリセン少女(?)も現れて、幸福亭笑太とのコンビの理由や隠れた葛藤が明かされるにつれ、お笑いをテーマとしてそれしかできない人間たちの、自分の居場所をかけてあがきながらギリギリの状態で闘う姿が浮かび上がってきます。

連載当時の19年前は、「お笑い」は”舞台から人を笑わせる面白い人達”という評価のほかに、そのためにしのぎを削る裏側のドラマに光が当たることは少なく、吉本新喜劇を毎週みて育ち、芸人のかたよったストイックさに憧れを持っていた人間(俺)には、「お笑い」の表裏をマンガで表現し得たことに興奮しました。

1巻で完結ですが、笑太と岸部のその後の物語をいつかどこかで描いてくれないかなと、読み返すたび思う一冊です。

お便りを送る